¿Qué es el trastorno del espectro autista (TEA)?

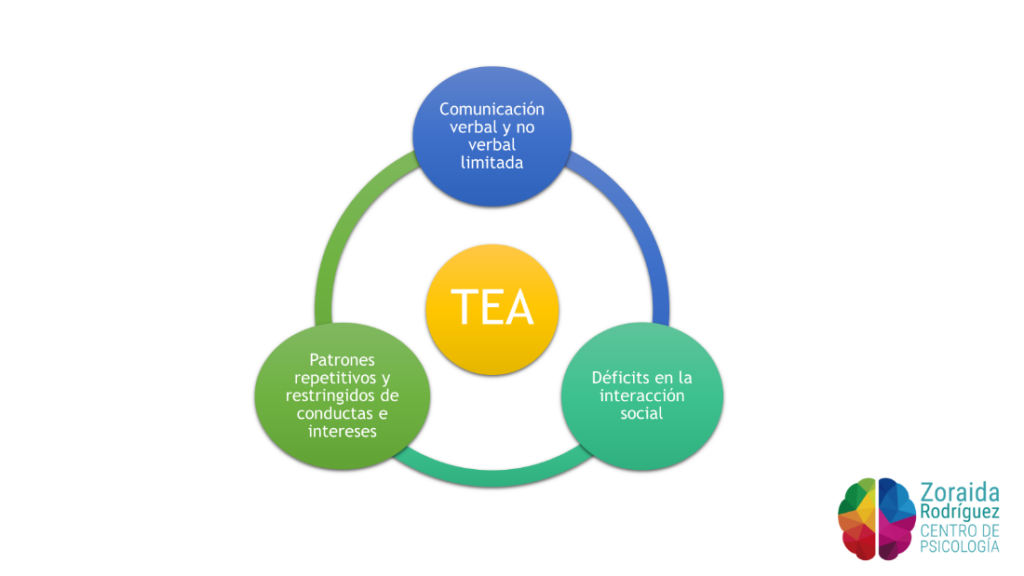

El Trastorno del Espectro del Autismo, a partir de ahora TEA, es un trastorno del neurodesarrollo que conlleva una alteración neurobiológicamente determinada. Esto se traduce en que las personas con TEA poseen un funcionamiento distinto a nivel cerebral en cuanto al procesamiento de la información. Las personas con TEA, aunque poseen una apariencia física normal, manifiestan una serie de déficits y dificultades a la hora de comunicarse e interactuar socialmente, junto con patrones de comportamiento restringidos y repetitivos.

Hablamos de “espectro” porque, aunque todas las personas con TEA manifiestan una serie de características comunes, no se manifiestan de la misma manera en todos los individuos con TEA. Cada persona con TEA es diferente entre sí, presentando algunos rasgos, no todos, ni de la misma forma, y con distintos niveles de gravedad, formando así un continuo o espectro autista.

Signos y síntomas del TEA

El TEA tiene una evolución crónica, es decir, acompaña durante toda la vida a la persona e implica dificultades en la interacción social, en las habilidades comunicativas, cognitivas y en los patrones de conducta, que son restrictivos y repetitivos en cuanto a intereses y actividades.

Estos son algunos signos y síntomas que podemos detectar:

Déficits en comunicación social

La comunicación verbal se encuentra limitada. Los déficits en comunicación pueden ir desde la presencia de un lenguaje poco elaborado basado en proto-palabras y gestos, hasta la presencia de un lenguaje bien desarrollado y con una buena pragmática, pero con poca habilidad para iniciar y mantener conversaciones, dando la apariencia de personas socialmente ausentes. Es característico del TEA la interpretación literal de los mensajes y su franqueza a la hora de comunicarse, diciendo en cada momento lo que piensan.

A nivel no verbal pueden mostrar escasez de gestos y expresiones faciales, con una mirada inexpresiva o poco contacto visual. A su vez, muestran dificultades para comprender el lenguaje corporal de los demás, causándoles problemas de comunicación.

Déficits en la interacción social

Los déficits en la comunicación social a menudo suponen un problema para establecer relaciones con los demás. Muestran un comportamiento social inadecuado porque cuesta comprender los sentimientos y comportamientos de los demás, así como las reglas sociales convencionales, que en la infancia se traduce en problemas para relacionarse con otros niños o seguir el juego con reglas. Las dificultades para comprender su entorno social, les pueden llevar a reacciones emocionales desproporcionadas y a una baja tolerancia a la frustración.

Patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses

Normalmente, los cambios en el entorno son fuente de malestar y rechazo, respondiendo a ellos con berrinches e incluso, en casos más graves, autolesionándose. Es por eso por lo que insisten en la monotonía, con excesiva inflexibilidad en las rutinas y comportamientos ritualizados (p. ej., necesidad de ir siempre por el mismo camino, rituales de saludo, insistencia en el orden o la forma de hacer las cosas…).

Esto también se traslada a los intereses que muestran, que son obsesivos y centrados en un tema en particular, haciendo que, tanto el juego como las conversaciones giran en torno a él. Destaca su excelente memoria para albergar información sobre dichos temas.

Por otro lado, pueden llevar a cabo movimientos corporales o formas de hablar estereotipadas o repetitivas, que también se trasladan al uso de objetos. P. ej., estereotipias motoras como aleteo con los brazos, conductas como alienar juguetes, ecolalia (repetición de palabras) o uso de frases hechas sin conocer realmente el significado de estas.

Otro rasgo distintivo es la hiper- o hipo-sensibilidad ante estímulos sensoriales. P. ej., pueden mostrar una indiferencia aparente ante el dolor o la temperatura, o todo lo contrario ocurriendo de igual forma con estímulos auditivos, texturas, olores, etc.

Diagnóstico

Hace algunos años, era raro el diagnóstico a una edad temprana. Generalmente, el diagnóstico se producía en los casos más graves y muchos en edades tardías como la adolescencia e incluso en la edad adulta. En la actualidad, gracias al trabajo de profesionales como psicólogos, pediatras, logopedas, psicopedagogos, etc., y al conocimiento de las familias, es posible que un niño/a con 4 o 5 años tenga un diagnóstico de TEA.

En estos casos un diagnóstico precoz es un indicador de buen pronóstico. Cuando antes se identifique, antes podremos trabajar y buscar recursos y herramientas específicas para los más pequeños, buscando la atención profesional adecuada.

Cuándo acudir a un profesional

Lo mejor es hacerlo cuanto antes. Aprovechar los primeros años de desarrollo para potenciar habilidades y mejorar la adaptación al contexto de estos niños es esencial, pese a las dudas y el miedo que puede suponer para los padres afrontar un diagnóstico de TEA. Recibir el diagnóstico permite reconocer ciertas dificultades para buscar ayuda y avanzar. Podemos hacerlo a través de nuestro médico o pediatra, comentándole qué hemos detectado, para que nos derive al servicio de Salud Mental o podemos ponernos en contacto con profesionales con conocimiento y experiencia en TEA a través de asociaciones y centros privados.

¿A partir de qué edad es posible detectar las primeras señales de alerta? Es posible detectar las primeras señales a los 6 meses, aunque lo normal es hacerlo a partir del año, año y medio de vida. ¿Qué podemos observar?

- Comportamientos relacionados con la comunicación. P. ej., no pronuncia ninguna palabra básica ni imita acciones o comenzó a decir palabras, pero al año y medio 2 años dejó de hacerlo. Otras veces, cuando trata de pedir algo que no puede obtener por él mismo, lleva al adulto hasta el objeto que quiere o lo señala sin usar palabras para pedirlo.

- Déficits en la interacción social. P. ej., no mira a los ojos, ni parece mostrar interés por las personas o no atiende cuando le llamamos por su nombre.

- Ausencia de juego simbólico y preferencia por el juego en solitario. Prefiere jugar de manera repetitiva, por ejemplo, ordenando sus juguetes en fila o girando las ruedecitas de los juguetes.

- Presenta movimientos repetitivos como aleteo y a veces, es muy sensible ante estímulos determinados, como el ruido, la ropa…

Factores de riesgo

Actualmente, no se encuentra una causa específica del TEA, aunque se han propuesto teorías y modelos explicativos de la aparición del trastorno.

Por una parte, se han investigado varios genes diferentes que parecen interferir en el desarrollo del cerebro y que se relacionan con los rasgos TEA, pero todavía no sabemos suficiente para encontrar una causa genética concreta. Hay mayor probabilidad de heredabilidad, ya que si alguno de los padres o hermanos posee TEA es más posible que alguno de los hijos lo posea. Sin embargo, este principio no siempre se cumple, puesto que hay casos en los que aparece el TEA sin tener antecedentes de este.

En algunos casos el TEA puede asociarse a un trastorno génico, como el Síndrome de Rett o el Síndrome del Cromosoma X. Actualmente, se estudia si factores como infecciones virales, complicaciones durante el embarazo o el parto, prematuridad, o la edad de los progenitores puede ser desencadenante en el desarrollo del TEA.

Lo que sí ha sido descartado como factores de riesgo para el desarrollo del TEA es la influencia de las vacunas. Si bien el TEA es un trastorno complejo y las causas de este no se saben al completo, sí podemos decir con certeza que el TEA se trata de un trastorno neurobiológico, es decir, que tiene un origen biológico y que se trata de un funcionamiento diferente a nivel cerebral.

Ana Soria

Psicóloga General Sanitaria en Zoraida Rodríguez Centro de Psicología

Contenido supervisado por Zoraida Rodríguez, directora de Zoraida Rodríguez Centro de Psicología.

Zoraida es una psicóloga sanitaria especializada en adultos desde 2005, con experiencia en temas como dependencia emocional, pareja, autoestima, depresión, trastornos de ansiedad y TOC, apoyo a la infertilidad y opositores. Además, cuenta con una acreditación en psicología deportiva y ha trabajado con equipos y deportistas de diferentes disciplinas. Actualmente trabaja en su propia consulta en Granada, involucrada en proyectos interesantes y entregando lo mejor de sí misma para ayudar a sus pacientes a lograr sus metas. Colegiada nº AO05484.

Post relacionados

El realfooding y la vida healthy: ¿qué ocurre si se lleva al extremo?